段路明研究組首次實現多離子協同激光冷卻

2021年09月30日 瀏覽次數: 0

?近日,清華大學交叉信息研究院段路明研究組在離子阱量子信息處理領域取得重要進展,通過對優化選擇的少量離子進行激光冷卻,首次實現對長離子鏈的高效協同冷卻,獲得接近全局激光冷卻的極限溫度,為多離子比特量子計算準備了技術基礎。

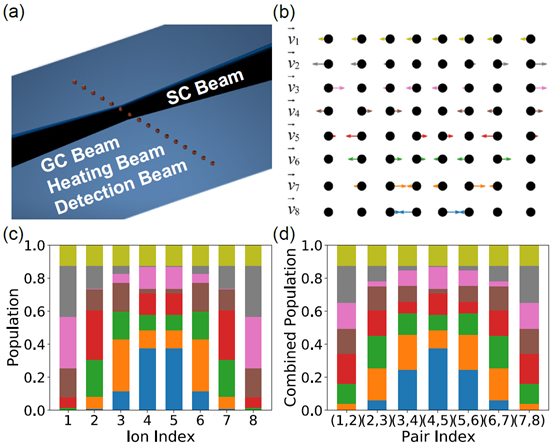

離子阱體系是目前實現量子計算、量子模擬的主要技術路線之一。當前離子阱體系的一個重要的誤差來源,是離子受到環境電磁噪聲影響或與真空腔中殘余的氣體分子碰撞而被加熱。為了提高量子計算的線路深度以及量子模擬所能研究的時間尺度,離子需要在實驗過程中保持低溫、穩定的狀態。但是直接對全體離子進行激光冷卻,將會破壞其內部能級編碼的量子比特信息。因此,實驗中需要采用協同冷卻的方法,通過激光的頻率或空間位置來選擇性地冷卻部分離子,并通過這些“冷卻離子”來使其它編碼量子比特的“數據離子”維持低溫。

離子阱實驗系統與多離子集體振動模式示意圖

此前,在離子阱系統中僅實現過小規模離子陣列的協同冷卻。為了進行大規模的量子計算和量子模擬,需要進一步增加系統中的離子數。而隨著離子陣列的規模擴大,多離子的集體振動模式也變得越來越復雜,使得通過少數離子進行協同冷卻的效率降低。在這項工作中,研究人員通過分析一維長離子鏈的集體振動模式,優化設計出最佳的若干個相鄰的“冷卻離子”,對整個離子鏈進行協同冷卻。研究人員還從實驗上演示了該方案,利用兩個優化設計的相鄰“冷卻離子”,對8到28個離子的一維離子鏈進行了高效的協同冷卻,達到了接近全局多普勒冷卻極限的冷卻效果。該實驗對于保持大規模離子陣列的穩定性、實現未來的大規模量子計算和量子模擬,具有重要意義。

測量協同冷卻的動力學過程

該成果的研究論文《實驗實現囚禁離子晶格上的多離子協同冷卻》(Experimental Realization of Multi-ion Sympathetic Cooling on a Trapped Ion Crystal)刊發于物理學權威期刊《物理評論快報》(Physical Review Letters)。該論文共同第一作者為交叉信息研究院博士生毛志超和許鈺梓,通訊作者為段路明教授、吳宇愷助理教授和周子超副研究員。其他作者包括交叉信息研究院博士研究生梅全鑫、趙文定、姜越,實驗員常秀英,副研究員何麗、姚麟,以及北京大學物理學院本科生王玉(現為哈佛大學物理系博士研究生)。該工作得到了北京量子信息研究院、國家重點研發計劃、教育部量子信息前沿科學中心、清華大學自主科研計劃、清華大學水木學者計劃和博士后國際交流計劃引進項目的資助與支持。

論文鏈接

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.143201