馬雄峰研究組提出新型突破傳輸距離極限的相位匹配量子密鑰分發協議

2018年08月30日 瀏覽次數: 0

近日,清華大學交叉信息研究院馬雄峰副教授及其博士生曾培和周泓伊提出了一種新型相位匹配量子密鑰分發協議并進行了嚴格的安全性分析,該協議能夠在現有裝置下顯著提高量子密鑰的生成速率,特別在遠距離傳輸時該方案可以突破其他量子密鑰分發協議所面臨的傳輸距離極限。相關成果于8月16日發表在國際權威學術期刊《物理評論X》上。

量子密鑰分發(Quantum key distribution)利用量子物理基本原理,可為通信雙方產生理論上無條件安全的隨機密鑰,保證了信息傳輸過程中的安全性。自上個世紀九十年代以來,經過多年的理論及實驗技術的發展,該方向特別是基于光纖信道的量子密鑰分發當前已經進入到了實用化階段。光子作為最普遍應用的信息載體,其傳輸損耗是量子密鑰分發協議實現的主要障礙。如何克服傳輸損耗從提高密鑰速率,傳輸距離是量子密鑰分發協議理論和實驗研究的核心任務。

量子信道的傳輸效率通常用通過率![]() 來刻畫,即一個光子能夠經發送端(Alice)順利通過量子信道達到接收端(Bob)并且被探測到的概率。在離散變量量子密鑰分發協議中,一般采用單光子進行密鑰信息編碼,因而單光子在信道中的損耗意味著密鑰信息的丟失。因此,通過率

來刻畫,即一個光子能夠經發送端(Alice)順利通過量子信道達到接收端(Bob)并且被探測到的概率。在離散變量量子密鑰分發協議中,一般采用單光子進行密鑰信息編碼,因而單光子在信道中的損耗意味著密鑰信息的丟失。因此,通過率![]() 是密鑰產生速率的自然上界。可以嚴格證明,在所有的Alice向Bob發送信號的協議中,其密鑰產生速率R存在一個上界,為量子信道通過率

是密鑰產生速率的自然上界。可以嚴格證明,在所有的Alice向Bob發送信號的協議中,其密鑰產生速率R存在一個上界,為量子信道通過率![]() 的線性函數,即

的線性函數,即![]() 。在光纖量子密鑰分發中,由于量子信道通過率隨著傳輸距離的增加而指數衰減,該上界嚴重限制了量子密鑰分發協議在遠距離條件下的密鑰生成速率。

。在光纖量子密鑰分發中,由于量子信道通過率隨著傳輸距離的增加而指數衰減,該上界嚴重限制了量子密鑰分發協議在遠距離條件下的密鑰生成速率。

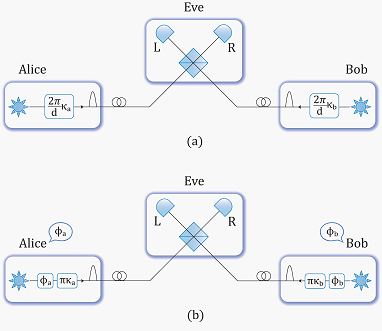

在近期一系列研究基礎上,馬雄峰小組推廣并提出了一種新型相位匹配量子密鑰分發協議(圖1),并嚴格證明了其安全性,這也是世界上首個對突破線性函數密鑰率上界![]() 的證明。在常規的相位匹配量子密鑰分發協議中,Alice和Bob各自制備相干態的激光脈沖,并且將密鑰信息

的證明。在常規的相位匹配量子密鑰分發協議中,Alice和Bob各自制備相干態的激光脈沖,并且將密鑰信息![]() 編碼到相干態的相位中,然后將衰減后的激光脈沖發送給一個不受信任的測量端Eve。理想情況下,Eve應該進行光子干涉測量并公布結果。這樣的干涉測量將匹配Alice和Bob相干光的相位,使得密鑰信息

編碼到相干態的相位中,然后將衰減后的激光脈沖發送給一個不受信任的測量端Eve。理想情況下,Eve應該進行光子干涉測量并公布結果。這樣的干涉測量將匹配Alice和Bob相干光的相位,使得密鑰信息![]() 產生關聯。

產生關聯。

圖1 相位匹配量子密鑰分發協議示意圖。通信雙方將密鑰信息編碼在相干態的相位中,并交給Eve進行干涉測量 (a)相位匹配量子密鑰分發協議的一般情況,每次編碼的密鑰為d維。(b)d=2并附加相位隨機化的情況。

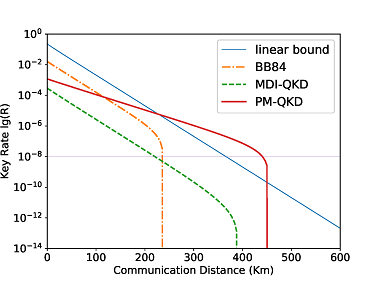

在馬雄峰,曾培,周泓伊提出的新協議中,Alice和Bob在發送弱相干光之前引入額外的隨機相位![]() 。在Eve公布測量信息后,Alice和Bob公布隨機相位信息并進行后選擇。經過嚴格的協議安全性分析以及考慮所有實際因素的數值模擬后,該小組發現新協議的密鑰產生速率在傳輸距離大于250公里的時候可以顯著超越線性密鑰率上界(圖2)。在傳輸距離大于300公里的時候,該協議的密鑰率能夠比原始的測量設備無關量子密鑰分發協議高出4~6個數量級。這項工作對于進一步拓展量子密鑰分發協議的傳輸距離具有重大的實際應用價值。

。在Eve公布測量信息后,Alice和Bob公布隨機相位信息并進行后選擇。經過嚴格的協議安全性分析以及考慮所有實際因素的數值模擬后,該小組發現新協議的密鑰產生速率在傳輸距離大于250公里的時候可以顯著超越線性密鑰率上界(圖2)。在傳輸距離大于300公里的時候,該協議的密鑰率能夠比原始的測量設備無關量子密鑰分發協議高出4~6個數量級。這項工作對于進一步拓展量子密鑰分發協議的傳輸距離具有重大的實際應用價值。

圖2 相位匹配量子密鑰分發協議(PM-QKD)密鑰率與傳輸距離關系的數值模擬圖。在達到一定傳輸距離達到一定程度時可以超越已有的密鑰率上界,并顯著高于現有其他量子密鑰分發協議。

該工作得到了國家自然科學基金委的支持。

論文鏈接:https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.031043