馬雄峰研究組合作于《自然》發文 首次成功實現設備無關的量子隨機數

2018年09月24日 瀏覽次數: 0

近日,清華大學交叉信息院馬雄峰副教授及其博士生趙琦與中國科技大學潘建偉教授、張強教授團隊、中科院上海微系統與信息技術研究所和日本NTT基礎科學實驗室合作,在國際上首次成功實現設備無關的量子隨機數。該工作的相關研究成果于9月19 日在線發表于國際權威學術期刊《自然》(Nature)雜志。此項研究提供了更為安全可靠的隨機數,將在數值模擬和密碼學等領域得到廣泛的應用,為未來新的隨機數安全標準打下鋪墊。

隨機數在人們的日常生活和科學研究中都有著重要應用,如數值模擬、博彩、人工智能、通信安全等領域。經典隨機數的獲取來自于軟件算法實現或經典熱噪聲,他們都不是真正的隨機數,而是更難預測的偽隨機數(pseudo random number)。量子力學的發現從根本上改變了這一局面,它具有經典物理中所不具有的內稟隨機性,從而可以制造出真正的隨機數(true random number)產生器。而一般量子隨機數的產生需要基于一定的對量子態或測量的假設,這些假設都在不同程度上減弱了量子隨機數的安全性。

量子力學具有的內稟隨機性這一特性在量子力學理論發展的初期就一直深深困擾著物理學家們。1964年,美國物理學家貝爾發現通過對量子糾纏進行關聯測量,量子力學和定域確定性理論會對測量結果有著不同的預言。利用這個特性即可開展貝爾實驗檢驗(Bell test),從而判定量子力學的基礎是否完備和量子隨機性是否存在。這一實驗并不需要對設備的內部工作原理進行任何假設,只需要對實驗中的輸入和輸出進行統計。在后續的理論研究中人們發現貝爾實驗的檢驗不僅可以從根本上排除定域確定性理論,更可以用來實現不依賴于設備的量子隨機數,即設備無關量子隨機數(DIQRNG)。這類隨機數發生器被認為是安全性最高的隨機數產生裝置。即使設備由竊聽者制造或者擁有量子存儲等最強的量子設備,這類隨機數發生器仍然是安全的。

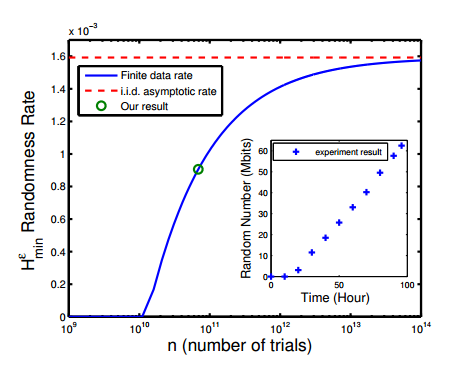

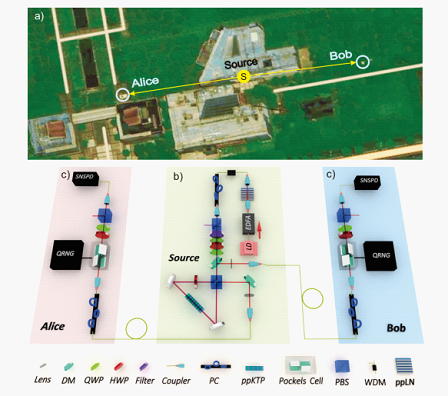

實現設備無關的量子隨機數產生器在實驗上和理論上都具有極高的難度。馬雄峰副教授團隊針對設備無關的隨機數產生的方案進行了安全性分析,給出了在不同的假設、不同的總實驗輪數下安全的隨機數產生碼率。同時針對現有光學系統對實驗中一些重要參數進行了優化,為實驗的高效進行提供了堅實的理論基礎。整套隨機數產生裝置實現了無漏洞的貝爾不等式違背,并最終在世界上首次實現了設備無關的量子隨機數產生器。

圖1:不同總輪數下的隨機數成碼率。藍色實線和紅色虛線分別代表在有限碼長情況下和獨立同分布情況下的隨機數成碼率。綠色點代表實驗結果。內部插圖表示了時間積累下的總隨機數產生。

圖2:設備無關量子隨機數實驗裝置。(a)實驗布局俯瞰圖。(b)糾纏源的產生裝置。(c)單光子測量裝置。

此項研究成果將為密碼學和數值模擬等不同領域提供真正可靠的隨機性來源,同時為未來的設備無關的隨機數拓展、隨機數放大、量子密鑰分發等諸多關鍵領域打下鋪墊,從而推進未來更快更安全的量子通信。

該工作得到了國家自然科學基金委的支持,馬雄峰副教授為論文共同通訊作者,交叉信息院2014級直博生趙琦為論文第二作者。