中國科學院院士、清華大學教授姚期智接受專訪——打造兩個品牌

2017年03月15日 來源: 人民政協網 瀏覽次數: 0

2000年,因其對計算理論做出了諸多“根本性的、意義重大的”貢獻,獲得該年度計算機領域的諾貝爾獎——圖靈獎,成為唯一榮獲該獎的華人。

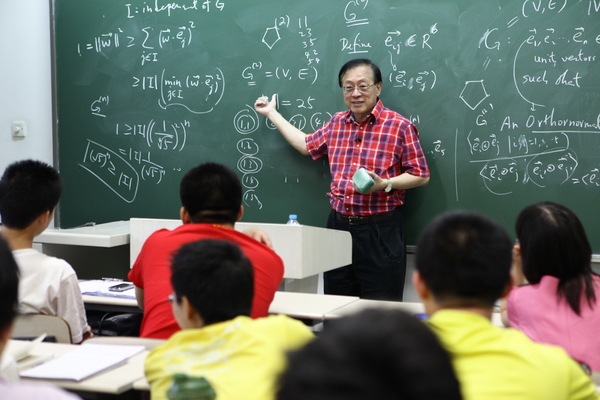

姚期智院士課堂風采

2004年,57歲的他毅然辭去美國普林斯頓大學終身教職,賣掉了在美國的房子,正式加盟清華大學高等研究中心任全職教授。

2005年,由他主導并與微軟亞洲研究院共同合作的“軟件科學實驗班”(“姚班”)在清華成立,由此逐步建立中國的計算機理論科學的研究隊伍,以期在國際上造成影響。

2017年2月,他棄外國國籍成為中國公民,加入中國科學院信息技術科學部,從外籍院士轉為中國科學院院士。

他就是世界著名計算機學家、中科院院士、清華大學教授姚期智。

從清華大學東門一進去,就是姚期智辦公的清華大學交叉信息研究院大樓。FIT樓灰撲撲的,圍著樓種著高大的梧桐樹。俗話說,沒有梧桐樹引不來金鳳凰,亞洲的第一位圖靈獎獲得者姚期智就是這樣一只“金鳳凰”。

“圖靈獎得主大多數是美國的學者,計算機科學領域發展得最好最快、優秀學者最多的地方,還是美國。我覺得任何一個學科,專注于培養得獎是一個比較困難的事,還是要按部就班地把基礎做好,培養出許多優秀人才,這其中自然會有人做出諾貝爾獎級別的成就。”姚期智說。

科技強國需要“品牌”

不少人聽說姚期智,都是因為前一段時間他與物理學家楊振寧放棄美國國籍轉為中國國籍。但對于中國許多愛好計算機的孩子和世界頂尖的計算機研究院來說,姚期智和他的“姚班”,名頭如雷貫耳。

另外一位圖靈獎獲得者JohnHopcroft曾對“姚班”有過這樣的評價:“‘姚班’有世界最優秀的本科生和最優秀的本科教育。”對于這一評價,姚期智自信地認為:當之無愧。

“我們本科的畢業生被國外頂級大學如MIT(麻省理工學院)、斯坦福、普林斯頓等競相爭取為研究生。我認為,‘姚班’的文化已經建設成功,一年級傳承一年級。”姚期智說,“我們有的本科生在本科階段所發表的論文,已完全可以作為博士生的畢業論文,這樣的水平在世界上任何一所大學都是罕見的。”

10年間,一批批創新人才從“姚班”邁向了世界的學術舞臺。“現在美國、亞洲優秀的計算機研究機構,有很多‘姚班’的校友。他們都還比較年輕,隨著時間推移,‘姚班’的品牌效應會越來越大。”

在2004年,姚期智辭去普林斯頓大學的終身教職來到清華任教的時候,“姚班”的培養模式與它最終能呈現的成果還都只是個構想。“我當時花了較多時間在教學上,很多本科生的課都是我先教一次甚至兩三次。后來我們漸漸引進了一群高水平科研人員,這些年輕教授成長起來,能接替許多教學與行政工作。所以我現在教學與行政上的責任已經輕了,80%的時間都返回到我自己專長的科學研究。”

“姚班”還不是姚期智打造出的唯一品牌:“我認為做事情要一樣一樣來,每做一件事一定要打造出一個品牌,有令人驚艷的成果。從這個角度看,我回國后做了兩件事:在教育上,推出‘姚班’成為一個優秀的教育品牌;在科研上,過去6年里,我們建設完成的量子計算機實驗室,則是一個世界矚目的尖端科研品牌。”

姚期智說:“當初圖靈所發明的計算機模式,60年來隨著微電子技術的日益精密,已到達瓶頸,急需新的計算模式來引領未來發展。30多年前,物理學家首先提出用最現代的量子物理原理制造出全新的計算機。我過去二十幾年的專業之一,就是探討新的量子算法及密碼。2010年時,我感覺到量子計算機即將進入一個起飛階段,中國必須及時投入此重要領域的研究。清華大學領導協助我向國家申請經費,于2011年建立量子計算機實驗室。做出世界上第一臺量子計算機是每個科技大國都在‘搶’的一場競賽。我們的對手是美國、歐洲、加拿大最前沿的實驗室。如今,經過6年努力,我們的量子計算機實驗室堪稱是世界最先進的量子計算機實驗室之一。

“量子計算機及其相關技術,將會在很廣泛的領域得到應用。從大的方面來看,我們中國科學界能夠耐心、腳踏實地、一個一個品牌地做,等聚集很多品牌的時候,中國就能達到科技強國的目標了。”

讓更多科技精英回歸

不到一個月之前,媒體傳出姚期智和楊振寧兩位享譽世界的科學家已放棄美國國籍轉回中國國籍的消息。中科院為了能讓他們順利從外籍院士轉為中國籍院士,還特意修改了章程。這件事曾在媒體上引發廣泛的討論,但在姚期智看來,未來幾年,中國即將迎來精英人才歸國的“井噴”期。

比如說,“‘姚班’的多數學生本科畢業之后還是會選擇出國,因為計算機科學研究最前沿的地方在美國。但是他們許多還是會回來的。不一定每個都回來,但只要成就最好的學生里面有一半能回來,對我們的發展就是極大的幫助。”姚期智說。

姚期智認為,目前已經有不少優秀人才學成歸國。“雖然有些尖端的科研領域還沒有形成真正的‘回國潮’,但我們不用著急。一方面研究機構要有一些制度,使大家回來之后生活上能夠匹配,但更重要的是必須創造出一個科研環境,讓科學家覺得回中國是他們最好的出路。我認為條件一樣的情況下,多數中國人還都是會選擇在自己的國家進行科研項目。以前不少精英人才出國去,是因為我們的科研實力跟國外差得很遠,回國來也沒什么用。所以我現在做的事情就是扎扎實實把中國科研在某幾個方面推向一個高峰,讓這些領域的科學家感覺得到回到祖國來做是他們最好的選擇。”

“中國當前有一個很吸引人的地方:我們的經濟及各方面成長都很快,而且國家更把科研放在很重要的位置來強調。在美國、歐洲這些地方都沒有把科學、科學家在國家層面如此重視,這一點中國是很有超前視野的。”姚期智說。

姚期智認為,當國家的科研積累到了一個臨界點,就會發生巨大浪潮。“這個浪潮一定會發生,以我對中國科研推動的感覺,我認為今后5年會是一個契機。因為‘十三五’規劃確立了不少大型的項目,選擇的都是最正確的方向,在很多重要的方向我們也有了非常好的領軍人物。他們必能善用這些資源,帶領優秀團隊,做出驕人的成果。”

“可能有些人覺得,盡管這幾年國家在科研方面的投入力度很大,‘回國潮’發生得仍不夠快。但是我認為,我們不用著急,依照規律推進,一個事情一旦發生的時候,就像排山倒海一樣。”

多元社會擁有無限可能

“依照規律推進”,這似乎是姚期智的思路。因此,當我向姚期智提出“陳凱先之問”,他沒有直接去想“怎么答”,而是把問題引入了一個更深的層次:我們為什么要追問“陳凱先之問”?

在姚期智看來,“陳凱先之問”與其說是在拷問社會對科學與科學家的態度,不如說是在思索作為一個經濟飛速發展的大國,如何建設和營造科學的繁榮,科學的繁榮又該如何助力中國的全面復興。

“我覺得我們并不需要眾多科學家,也不是人人都能當科學家。從這個意義上說,就更不用強求每個人都想當科學家。”姚期智說。

真是驚人之語。

“其實如果你去美國,美國的小孩也會崇拜籃球明星或者歌星、演員的。一個諾貝爾獎獲得者走在街上其實也沒多少人認識他的。”姚期智說,“我認為這是很正常的。”

回到“陳凱先之問”,他覺得有兩個問題值得關注:如何吸引優秀的人才進入科研領域,以及榮譽和桂冠應該授予什么樣的人。

對于第一個問題,在姚期智看來,一個教師、一所學校乃至整個社會所能為孩子們提供的最好的引導,莫過于為他們呈現豐富的學科愿景與未來,告訴他們每個學科的魅力所在,然后讓孩子自己去發現自己最喜歡,也最適合的領域。

在這里,姚期智提出了一個觀點:要想培養孩子們對科學的興趣,教育工作者是非常重要的。“我過去幾年參與了中國科協的‘中學生英才計劃’,去各地給一些中學生上課。其中有來自發達地區的孩子,也有經濟欠發達地區的孩子。他們對計算機科學的認識水平固然有差距,但是都是一樣那么聰明好學。我要做的,就是把這個學科的遠景展示給他們,向孩子們介紹這個學科美在哪兒,希望能吸引最有興趣的孩子進入計算機學科領域。跟孩子們相處很開心,我覺得每一個學科都應該有這樣展示的機會,建立起科學與孩子之間的通路。”

而至于第二個層次,姚期智認為,只要是正當職業,一個孩子想要做什么都是值得鼓勵的。在他看來,榮譽屬于每一個對自己的行業作出貢獻的人。

“年輕人想當歌星沒什么不好,如果以后真的能成歌星那也是挺好的事。這是個多元的社會,我們應該鼓勵所有創造性的想法。去年‘姚班’有個名列前茅的學生,以他的成績申請國外哪個頂尖研究所,人家都會非常歡迎。但是他卻哪里都沒申請,而決定畢業后留在國內創業。我很支持這樣的選擇。在我們班里也有不少本科生畢業之后轉去研究物理、金融或其他領域,這也很好。他們對科學都已有扎實的基礎,并且有自己熱衷的方向,必能發揮潛力有所成就,這才會給我們帶來多元而繁榮的社會。”

記者手記

種樹的“金鳳凰”

給姚期智發過電子郵件的人都知道,他的英文名字是Andrew。這個名字來源于希臘語,意思是男子的勇力。回望他所做的事情,也的確是很需要一些這樣的勇力的。

2004年回到中國的時候,計算機算法和復雜性領域幾乎還看不到中國國內學者的身影。面對學術空白,姚期智并沒有“擇木而棲”。

他知道,頂尖的科研需要頂尖的平臺,于是,這只“金鳳凰”自己種了一棵梧桐樹。

他的到來不但填補了國內在這一領域的空缺,更白手起家創立了清華大學交叉信息學院,讓清華集齊了理論、應用、系統結構和軟件這四大領域的優秀學者。

“一個研究機構,最重要的還是它的文化。有人說建設一個大學文化可能需要二三十年的時間,但是在清華10年,我們的文化已經成型了。大學里就是這樣,新生看老生、新教師看老教師。我們現在擁有世界矚目的品牌,更擁有一個強調科學家正直品格的風氣。在這種情況下,自然會有來自全球的優秀人才過來;留學的孩子,也更會愿意回來。”姚期智說。

曾有人說,圖靈獎和諾貝爾獎的區別是:扎實勤懇的努力或許能獲得諾貝爾獎,但要想獲得圖靈獎,必須是真正的天才。去采訪姚期智之前,我曾經跟同事戲謔,他很可能是我記者生涯中采訪的智商最高的人了。聽了這話,姚期智哈哈大笑著搖頭,但深入采訪之中,他卻一次又一次改變了我的觀念,為我打開了新的窗:我問他需不需要平衡工作與教學,他說不;我問他會不會擔心“姚班”的畢業生都出國去了,他說不;我問他,是不是覺得社會不大尊重科學和科學家,他仍然說不。

看似跟你想的完全不同,其實往往一針就扎進問題的“肉”里。

就像“陳凱先之問”,他不是用回答,而是用反問來回應,把這個“反問”扎進“陳凱先之問”的核心:我們要建設一個什么樣的中國。

說著說著,他瞧出我的不贊同,像個老師一樣笑著說:“你都錄音了吧,你可以回去根據錄音再想一想,整理整理思路。”十足的自信,仿佛最后我一定會認同。

于是,照他說的,我回來聽著錄音仔細琢磨,發現其實姚期智所給我的每一個“不”,都跟他的經歷高度相關:在科研的領域里,姚期智始終游刃有余;歸國十幾年,清華大學從行政、資金、平臺上給了姚期智最大的支持,更重要的是,他得到了一群全中國最聰明的學生。

大概也是因為這樣,姚期智從不擔心中國科研的環境,對中國科研領域乃至整個國家未來的發展充滿了信心。這信心讓他的想法跳脫卻堅定:鼓勵創新,歡迎質疑,接納所有的可能性。當一個問題離你很遙遠,夠不著的時候,想盡辦法跳得更高,或者自己動手搭個梯子,在他看來都可以試試。

就像他自己種下的那棵已經長出蔥翠枝丫的樹一樣。

圖靈獎

圖靈獎(A.M.TuringAward,又譯“杜林獎”),由美國計算機協會(ACM)于1966年設立,又叫“A.M.圖靈獎”,專門獎勵那些對計算機事業作出重要貢獻的個人。其名稱取自計算機科學的先驅、英國科學家阿蘭·麥席森·圖靈。由于圖靈獎對獲獎條件要求極高,評獎程序又是極嚴,一般每年只獎勵一名計算機科學家,只有極少數年度有兩名合作者或在同一方向作出貢獻的科學家共享此獎。因此它是計算機界最負盛名、最崇高的一個獎項,有“計算機界的諾貝爾獎”之稱。